身体の零を自由自在に

肩周りの筋肉・関節群に最も負担が少なく、怪我・故障の予防に繋がるとしてスポーツ・武道等において重宝される「肩のゼロポジション」。

これを力みなく自由自在に操る方法を時間を掛けずに習得するには、自身に適した情報と方法を「知ること」です。

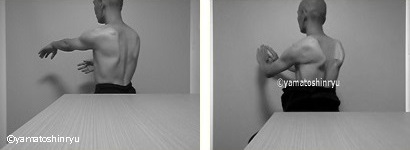

肩のゼロポジション

肩のゼロポジションとは、「肩甲棘と上腕骨の長軸が一致し、肩周りの筋肉がつり合い、能動的な回旋が生じない位置」のことです。

通常は、腕を上げて140度程開いた時の位置と言われています。

しかし、わざわざ腕を上げずとも、人は知識さえあれば、どのような体勢であろうとも簡単に肩周りの力みを抜いて肩甲骨を肋骨からはがして立たせ(=立甲)、ローテーターカフ(=回旋筋腱板)がつり合った状態を自在に作り出し、肩のゼロポジションによって生じる身体連動・体幹の安定・高出力等の身体能力をすぐに向上させる恩恵を受けることができます。

たとえば、チーターや猫が歩く・走る時や人の赤子がハイハイする時などに使う「握力把握(パワーグリップ)」に適した肘以遠の神経活動(筋腱骨膜の緊張)に関する適切な知識に基づいてそれを自在に保持する術を知っていれば、簡単に肩や首・背中周りの「筋・腱・骨膜」に力みが生じるのを回避することができます。

スポーツにおいて、肩のゼロポジションを活用できるように「肩甲骨を立てる(=立甲)」ことなどが勧められ、その習得のために「四つん這い立甲トレーニング」がよく紹介されています。

しかしこれは、【四つん這いの姿勢によって生じる身体の緊張・弛緩状態から脱力することで立甲し易くなる】ことを利用したものです。

そのため、四つん這い立甲トレーニングで立甲=肩甲骨が立つようになったとしても、その後に別途立甲をスポーツに活用できるようにするためのトレーニングが必要になるなど、無駄な時間と費用を費やすこととなりかねないので注意が必要です。

適切な知識さえ得れば、無駄な時間や費用を掛けて立甲習得トレーニングなどをする必要は全くありません。

知識に基づいた「注意点」を、日常生活動作に組み込むだけでトレーニング・ストレッチの代わりにすることが可能です。

そもそも、見事な立甲をするチーターや猫またはオランウータンやゴリラ、そして人の赤子は、四つん這いで歩行・走行する時に「脱力(ここでは四肢・体幹の筋収縮を止める意味)する」ことはなく、必ずパワーグリップによって上肢・体幹に一定の緊張・弛緩状態を保持しています。

事実に基づいてその状態を利用しさえすれば、簡単に肩甲骨は肋骨から浮いて立甲し、首や肩周りに余計な力みが生じることなく四肢・体幹が連動するのが当たり前のことなのです。

人に近いオランウータンやゴリラ・サル等が樹上生活で木に掴まって移動したり手をついて歩く際などにしっかりと作用する筋肉の一つに長掌筋が挙げられます。樹上生活をする霊長類は、長掌筋が特に発達しています。

これらに関する適切な知識を得れば、ボルダリングやフリークライミング等においても容易に四肢・体幹連係を活用することが可能になります。

単純に長掌筋を鍛えればよい訳ではなく、遠位の筋収縮強度を最小に抑制しながら、かつ筋力を最大限使える状態にすることが重要です。

長掌筋には「手首を曲げたり手掌腱膜を伸張させる」役割がありますが、この動作は橈側手根屈筋や尺側手根屈筋などの他の筋肉で行えるため機能的な重要性が低いと考えられており、そのゆえをもって「他の腱が損傷した際に長掌筋の腱を移植する」手術(例:トミー・ジョン手術)などが行われています。

しかし長掌筋は、忍の体術・捕縛術・縄抜術や合氣術のみならず、楽器の演奏(特にピアノ・バイオリン)においても上肢・体幹の重要な強化・安定化・緊張弛緩調整を担っており、首や肩・背中の力みを自由自在に抜くための身体状態の保持には欠かせません。

なぜなら、長掌筋は「前腕のアーチ」の構成要素だからです。

身体に点在するアーチ構造は身体の強化・安定・調整において重要な役割を担っています。それを意識的に使えることはもちろん、無意識でも自動で調整が入る身体状態を得ることで、日常生活動作およびスポーツ動作時において肩や首、背中の力みが生じることによる身体の不具合を激減させることができます。

人は、日常生活において精密グリップを多用するようになり、乳幼児期を過ぎてから二足歩行に適した変化が生じます。それによって赤子の頃の上肢・体幹の緊張・弛緩状態が変化することとなります。

そのような人間の筋・神経活動を全く考えずに「肩甲骨を立てる(=立甲)ためだけに行う」四つん這い立甲トレーニングを行うことはお勧めできません。なぜなら、それによる弊害もあり、立甲・ゼロポジションをスポーツ・武道等にすぐに活用したい方にとっては無駄な時間と費用を要することとなる可能性が高くなるからです。

事実に着目し、人を含む動物の身体構造その他に関する最低限の基本知識を得てから、しっかり考えることが何よりも重要です。

脱臼の整複法

さて、ゼロポジションは肩の脱臼の整復にも活用されています。以下に主な整複法を挙げます。

- ゼロポジション(挙上)法

牽引を加えつつ、斜め前側にゆっくりと挙上する。 - スティムソン法

台等の上で腹臥位にし、腕を垂らして錘(約5kg)をつけ牽引する。 - ヒポクラテス法

仰臥位にし、腋窩に足を入れ、腕を持って足側に牽引する。

やり方に違いはあれど、基本的に牽引によって行います。

筋肉等が伸張され、筋紡錘による伸張反射等も働き、ローテーターカフ等がつり合って整復されます。

肩の脱臼は9割以上が【前方脱臼】で、転倒などによって【強制的な水平伸展・外旋・外転】が起こされた場合になり易いのです。

このことからも、手腕を使う運動の際に注意すべき重要ポイントが理解できます。

「どこをどうすればローテーターカフ(手腕の運動の全般に関与)の釣り合い状態を誘導できるのか」を考えてそれを活用すれば、力むことなく円滑に体幹・四肢の力の伝達を実現することができることなります。

大和流忍術活法の活用

医療の現場で活用される整複法に限らず、古くから民間でも行われていた肩の脱臼の整複術に、独力で行える技術が存在しています。

たとえば、他者の力を借りて行う整複と同様に、まず自身の身体操作により肩周りの「筋腱骨膜」を釣り合わせることから始めます。

これは「上肢が牽引された時と同様の状態を作出し、体幹側に抗牽引力を生じさせて強制的に肩関節群を釣り合わせる」などの技術を使えばよいだけです。

では、実際にどうするのかと言うと「身体構造上の作用を神経系を介して活用する」ことになります。